民間の医療保険は数ある保険商品の中でも、最も契約件数が多く、保険各社も注力して商品を開発しています。病気やケガのリスクというのは万人に共通のもので、保険で備えたいという気持ちは想像に難くありません。一方で日本は世界の中でもトップクラスに公的な医療保険制度が充実している国でもあります。その事実を知らずに民間の医療保険に加入している人も一定数いるように思えます。医療保険は終身、一生涯払い続けるのが一般的です。納得いく選択をするためにもまずは、公的な医療保険制度の概要を知った上で検討するようにしましょう。

目次

世界でも有数の充実した公的な医療保険制度

日本の公的医療保険制度は諸外国に比べてもその対象の広さや保障内容など手厚いものといわれています。国民皆が対象となっているため「国民皆保険」と言われたりもし、何らかの公的医療保険にすべての国民が加入しています。皆さんの給与から一定の社会保険料が引かれていますが、そのうちのひとつがこれにあたります。例えば、国民健康保険や社会保険は公的医療保険に該当します。民間の医療保険はこの公的な医療保険では足りない部分を補うものと考えるのがいいでしょう。まずは公的な医療保険制度について紹介します。

医療費の自己負担率に関して

公的医療保険は、病気やケガに見舞われた際に、医療費の一部を負担してくれます。国民健康保険や社会保険で支給される金額や自己負担割合は、以下の表のとおりです。

| 被保険者年齢 | 医療費の自己負担割合 | 支給される金額例

(10,000円の医療費がかかった場合) |

| 6歳未満 | 2割負担 | 8,000円 |

| 6歳以上〜満69歳まで | 3割負担 | 7,000円 |

| 満70歳〜満74歳 | 2割負担

(現役並みの所得がある場合は3割) |

8,000円 |

| 満75歳以上 | 1割負担

(現役並みの所得がある場合は3割) |

9,000円 |

このように、年齢やステータスによって支給される金額や自己負担割合は変わります。とはいえ、どの年代でもある程度のサポートを受けられることがわかるでしょう。

また公的医療保険制度では、高額医療を受けるなど自己負担金額が高額になった際に高額療養費が給付されます。医療機関や薬局において、1ヵ月間で支払った金額が一定の金額を超えた場合は、超過分が支給されます。ひと月の上限は年齢や所得によって定められており、公的医療保険制度が適用される医療費が対象です。

傷病手当金とは

傷病手当金とは、病気やケガのため連続して4日以上働けなくなったときに、公的医療保険による保障として最長で1年6ヵ月まで手当金が給付される制度のことです。給付額は以下の計算式で算出できます。

| 「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準月額を平均した額」÷30(日)×2/3 |

会社員であれば働けない期間の収入減を傷病手当金でカバーできますが、自営業の場合は休職中の収入がゼロになってしまう可能性もあります。そのため普段から貯蓄を行い、民間の医療保険も検討して病気やケガによる収入減に備えることが大切です。

全国健康保険協会の支給される条件は、次の1~4をすべて満たした場合です。

- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

- 仕事に就くことができないこと

- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

- 休業した期間について給与の支払いがないこと

(詳しくは加入する健康保険の規定をご確認ください)

給与の3分の2とは、年収に対してではなく、前年の4月〜6月までの給与の平均月収に対してなので、ボーナスは含まれていないことに注意が必要です。

高額療養費制度とは

「高額療養費制度」により、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう所得に応じて負担の上限額が設定されています。

病気やケガで入院するときは、公的な医療保険が利用でき、70歳未満だと自己負担額は3割となります。このほかに高額療養制度が利用できます。高額医療制度とは、1ヵ月の医療費(薬局も含む)で上限額を超えた場合に、超えた額を支給する制度です。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。このとき入院時の食費負担や差額ベッド代等は含まれません。

69歳以下の上限額は

| 適用区分 | ひと月ごとの上限額(世帯ごと) |

| ア)年収約1,160万円〜 | 252,600+(医療費-842,000)×1% |

| イ)年収約770〜約1,160万円 | 167,400+(医療費-558,000)×1% |

| ウ)年収約370〜約770万円 | 80,100+(医療費-267,000)×1% |

| エ)〜年収約370万円 | 57,600円 |

| オ)住民税非課税者 | 35,400円 |

となります。

実際にはどれくらいの金額になるか計算してみましょう。

・1ヶ月の総医療費=50万円(自己負担約15万円)、所得(ウ)の場合

80,100+(500,000―267,000円)×0.01=82,430円

自己負担額との差額の67,570円が後日払い戻しされます。

また「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けておけば同一窓口における支払う金額が最初から自己負担限度額までとなります

さらに、過去12ヵ月以内に3回以上の高額療養費が支払われていた場合、4回目以降は多数該当として、さらに医療費が安くなり以下の限度額になります。

| 適用区分 | 4回目以降の自己負担限度額 |

| ア)年収約1,160万円〜 | 140,100円 |

| イ)年収約770〜約1,160万円 | 93,000円 |

| ウ)年収約370〜約770万円 | 44,400円 |

| エ)〜年収約370万円 | 44,400円 |

| オ)住民税非課税者 | 24,600円 |

高額療養費制度の認知度は68.9%(全国保険協会の調査)で3割程度の人がその存在を知りません。健康保険限度額適用認定証に関しては35.6%です。

こういった制度を知らないがゆえに不安にかられて保険に入っている人も一定数いるかもしれません。

公的医療保険制度の変遷と今後の見通し

それではこの充実した公的医療保険制度は今後も盤石なのでしょうか、また未来はどうなっていくのでしょうか。結論からいえば、少子高齢化とともに公的な保障は薄くなり、個々人の負担は増していきます。

医療費の自己負担比率の変遷

まずは医療費の自己負担割合の変遷についてみていきましょう。会社員などが加入する健康保険では、1970年代には定額制(数百円)でしたが、1984年に自己負担割合が1割となりました(自営業者などが加入する国民健康保険は除く)。

その後も1997年に自己負担割合は2割に、2003年に自己負担割合は3割と段階的に引き上げられています。

1984年からの20年間でも自己負担は3倍にまで上昇したといえます。

高齢者の医療保険制度の変遷

医療費の半分程度を占める高齢者ですが「高齢者向けの医療保険制度」の変遷をみてみましょう。

1973年、老人医療費支給制度が実施、70歳以上の高齢者ほぼ全員についてそれまで自己負担であった医療費30%分が無料化されました。無料化に伴い、高齢者が必要性が低いのに病院にいくケースが増え医療費が増大しました。これが社会問題化したこともあり、1982年に老人保健法が制定、高齢者に対して少額の自己負担を課すようになります(入院1000円、外来500円/日+薬剤一部負担)。2001年からは原則1割負担に引き上げられました(現役並み所得者は除く)。

2008年からは、75歳以上の後期高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が始まり、75歳以上の現役並み所得者以外は1割負担となっています。なお70~74歳は2割負担(現役並み所得者は3割)となりました。

今後、2022年10月から後期高齢者医療制度に医療費が2割負担の枠組みが加わります。単身世帯で年収200万円以上、2人以上の世帯で年収320万円以上の人は2割負担になります。対象者は75歳以上の約2割、約370万人といわれています。

高額療養費制度の変遷

「福祉元年」とされる1973年に高額療養費制度が導入されました。この時点で、70歳未満の医療費の上限は月額30,000円でした。この金額は1975年に39,000円、1982年には51,000円、1985年には54,000円、1996年には63,600円、2001年には上位所得者とそれ以外の課税世帯で金額が分かれるなど段階的に自己負担限度額は上昇しています。

2022年時点では

- 住民税非課税世帯 月額35,400円

- 標準報酬月額26万円以下の場合、月額57,600円

- 標準報酬月額28~50万円の場合、月額80,100円+ (総医療費842,000円)×1%

- 標準報酬月額53~79万円の場合、月額167,400円+ (総医療費842,000円)×1%

- 標準報酬月額83万円以上の場合、月額252,600円+ (総医療費842,000円)×1%

となっており、特に所得が多い人を中心に年々負担額が増している事がわかります。

1973年から加えると自己負担の上限金額は、平均的な年収であれば約2~3倍程度、高収入であれば最大8倍強まで上昇している事がわかります。

今後の展望 世帯人口と医療費の増加

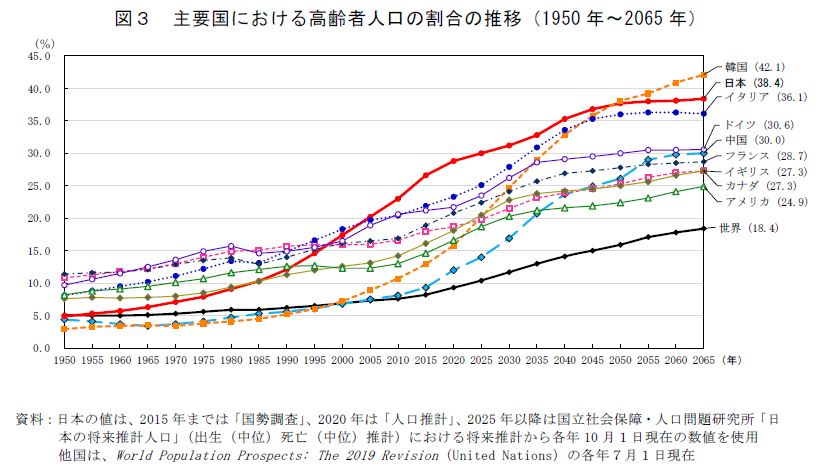

総務省統計局によると、65歳以上の高齢者の人口に占める割合は1985年に約10%、2005年に約20%、2015年に26%となっています。

今後も増え続け2025年に30%、2040年には35%、その後38%程度を推移するといわれています。また総人口にしめる65歳以上人口の割合は諸外国の中でも突出して高い割合となっています。

公的医療保険の財源は自己負担額と公費と保険料の3種類となります。1990年度には20兆円だった医療費は、2018年度で45.3兆円と2倍以上になっています。厚生労働省の試算では2040年度には76兆円程度とさらに膨らみます。自己負担や保険料も同様の規模で増え続けます。これまでの制度と同様、自己負担や健康保険料は増加をしていくことでしょう。

参考:厚生労働省「医療・介護費の将来見通し(平成30年05月)」

今後の医療負担の見込みについてはどうでしょうか。これまでの公的医療保険制度の試算や厚生労働省の試算からも、健康保険料や医療における自己負担額が今後増えていく事は必然と言えるでしょう。自己負担比率や高額療養費制度も現状よりも負担は薄いものになっていくでしょう。

民間の医療保険は必要か、不要か。双方の主張を紹介

では、公的医療保険制度による保障が減っていくのが予測される中、民間の終身医療保険に入る事はリスク対策として機能するのでしょうか。専門家の間でも、民間医療保険の必要・不要の両方の主張があります。双方の主張をみていきます。

医療保険を必要とする論者は「若いうちに最低限の民間医療保険への加入」を勧めていることが多いです。この場合のデメリットは保障内容が固定されてしまうことです。医療の進化、治療の進化のスピードは早いです。現在の医療保険が50年後の医療の実態にあったものになるのかはよく考えてもいいでしょう。少なくともここ10年でも短期化する入院期間、一般化する通院治療といったトレンドがあるので、旧来の入院保障のみの医療保険では心もとないのではないでそうか。今後の個人の医療費増大の時代には、保障内容が手薄になっていくことも想定され、現在の医療保険が逆にいわゆる「お宝保険」といわれるようになる可能性もあるという考え方もあるようです。

「住宅FP関根」では医療保険の制度の変遷をなぞった上で、医療保険を必要とされる理由を紹介しています。

一方の民間医療保険の加入の不要とする人もいます。その主張を紹介します。

公的医療保険制度は税金も投入されています。つまり支払った保険料以外の原資から、保険金支払が充当されています。それらを超えて生活を守るような医療保障を、受益者負担が原則の民間の保険でカバーするのは不可能だとする意見です。保険は「万が一に備える」という側面が強い商材です。加齢と加齢による疾病リスクは「万一」ではなく「多くの人に高い可能性で起こりえるリスク」であり大数の法則がきかないという主張です。医療保険の加入率は30代で75%前後と言われていますが、それだけ多くの人が加入している中で、医療保険分野でお宝保険というものが今後成立しうるのかという点も気になる所です。

マネーリテラシー関連の動画で多くのYoutubeチャンネル登録者をかかえる両学長 リベラルアーツ大学は、公的保険の改悪とからめながらも、民間の医療保険は不要という主張を以下の映像でしています。

病気やケガのリスクに備える医療保険以外の選択肢

病気やケガのリスクは医療費だけでなく、働けない期間が長期化した際の収入減という考え方もできます。

働けないリスクにそなえるなら就業不能保険という選択肢もあります。就業不能保険に関しては以下の記事を参照ください。

また日本においては、高額療養費制度など充実した公的な医療保険がある中で、医療費の支払や収入減のリスクはある程度の貯金があれば対応できるという考えもあります。つまり、病気やケガのリスクに資産形成をして備えるという方法です。投資・資産形成を検討される人は以下の記事をご確認ください。

まとめ

日本の公的医療保険制度は充実しています。一方で、公的医療保険制度の変遷や今後の人口動態を考えても、社会保険料も医療の自己負担の割合も増していく事は確実といえそうです。現在の入院や手術の保障をベースとする民間医療保険が将来の個々人の医療リスクをヘッジするものになりえるのか、賛否両論・諸説ある中で、自分の置かれた環境・資産状況などを考え、納得した上で、医療保険への加入、資産形成などその他の選択肢を検討するようにしましょう。

難しいお金の話を、ファイナンシャルプランナー技能士や保険・金融商品の専門家が忖度なし「ホンネ」でわかりやすく伝えます。